|

|

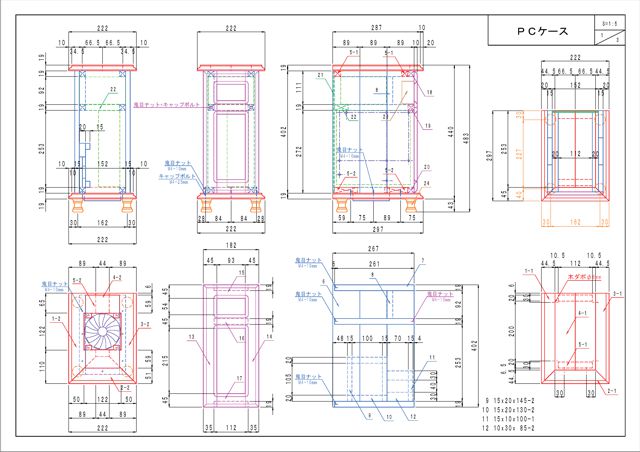

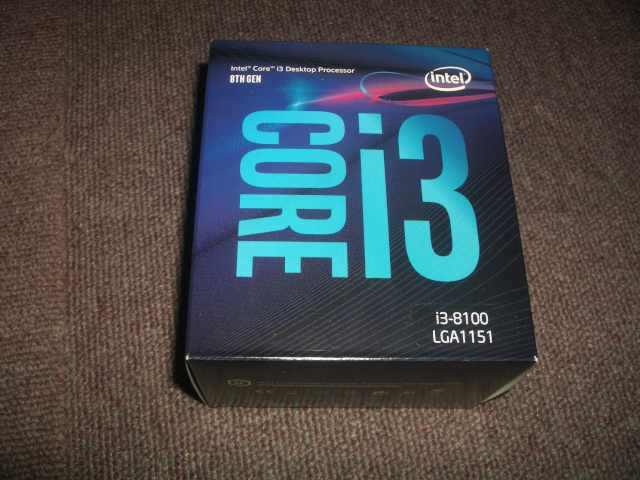

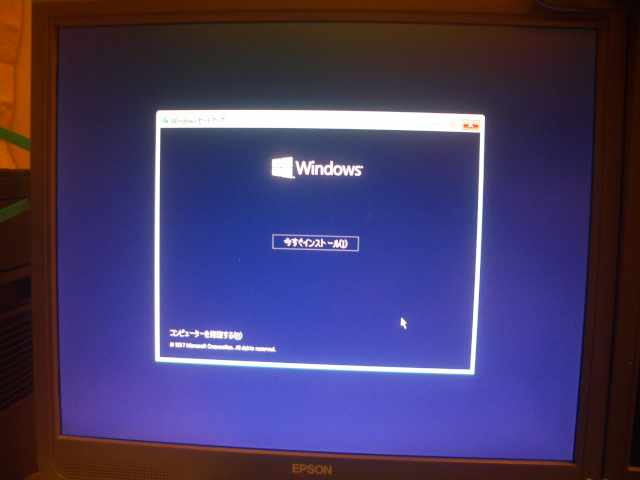

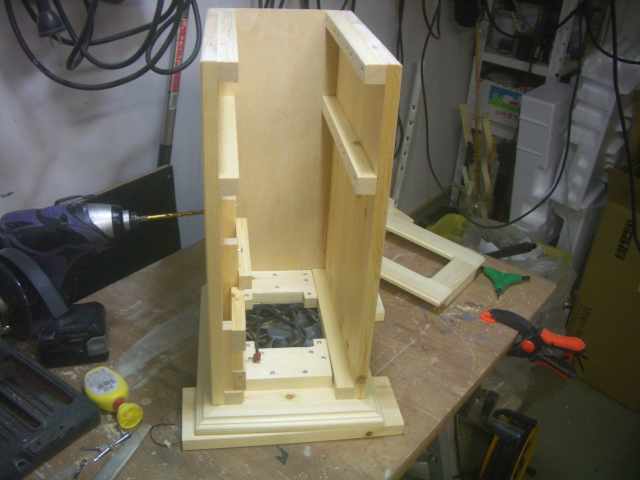

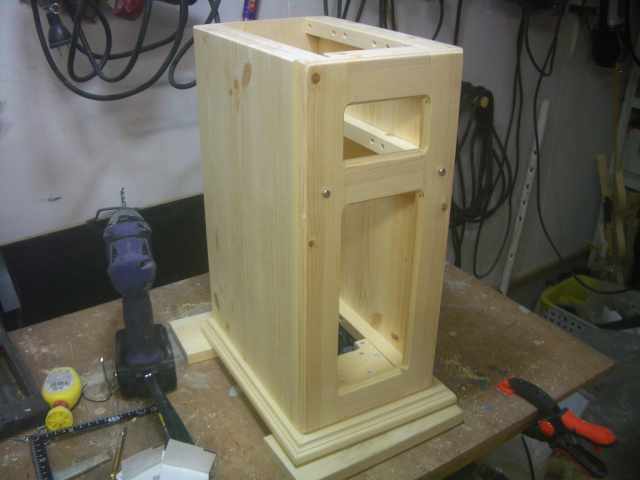

2018年1月2日。 我が家の寝室改造計画の一環で、その第一弾。 寝室の嫁用パソコンのケースを製作しました。 カラーボックスを筐体にした嫁用パソコンが、最近調子が悪く、平日地方勤務の僕に毎度対応を求められるのもしんどいので、思い切って新調することになりました。 この際、 部屋のインテリアを我が家の自作家具の定番カラーに統一するので、パソコンケースもアンティーク家具風の木製ケースにしてみました。(^^; 完成品はこちら。  画像クリックで図面のPDFファイルを開きます。  CPUはCore i3-8100をチョイス。第8世代のi3で、4コア4スレッド化されたCPUが1.4万円で手に入るというコスパの高さが魅力。 会社のデスクトップ(Core i5-6500)よりベンチマークは上です(笑)  しかし、これに1万円以下で買えるLGA1151のMicro-ATXマザーを組み合わせて安く上げようと考えていたんですが思わぬ誤算が。 intelの第8世代のCoreシリーズは、ソケット規格こそ、これまでのLGA1151を踏襲しているものの、従来のZ200系チップセットには対応しておらず.... ツクモの店員さん曰く 「Z370を搭載した最新のマザーボードじゃないと使えない」 しかも... 「Windows7には対応していない」 という事らしく、結局当初よりも5千円ほど高いASRock Z370M Pro4をチョイスして、更にWindows10 HomeのDSP版を1.5万円で購入。 予定が狂った....(ToT)  気を取り直して、CPUをセット。   メモリはコルセアのDDR4-2400MHz-8GB。  CPUとメモリの取付完了。  メインドライブは中華製SSD、COLORFUL SL-500 240GB(TLC)を使ってみることに。 税別7,980円は既にHDDとガチンコ勝負できる価格ですね。 (COLORFUL SL-500 を使用した事による悲惨な末路については、こちらでチラッと触れていますww) OS+アプリケーションをSSD化し、セカンダリに既存の1TB-HDDを繋ぎます。 (自分のPC用にもう1個240GBと、MLCの480GBを一緒に購入しました)  電源ユニットは570Wの恵安GAIAを流用。  手持ちのスイッチとLEDインジケータを接続。   が、実は組み上がったPCの電源が入らず数時間悩んだ挙げ句、再びツクモ電機に持ち込んで動作確認してもらうと、原因がマザーボードの初期不良だったというオチが....(笑) マザー交換後、あっさりBIOS起動。 無駄に数時間悩んでしかも結局店を二往復....時間を返して下さい(^^;   Windows10のセットアップは滞りなく完了。    取り敢えずこの状態で運用。 だって、これからケース作るんだもん(笑)  1月20日。 二週間以上あきましたが、ケースの製作を開始。 まずは天板、底板、壁材で使う1×4材を自動カンナで15mm厚にします。  図面に合わせてスライド丸ノコで切断していきます。  次にフロントパネル。 自動カンナで10mm厚に削ります。   角のみの初陣です....が、ホゾ穴ではなく、自作ドリルチャックアダプタを活用し、ダボ穴開けに使用(^^; 複数開ける場合、縦方向の位置を正確に合わせられるので便利かも。  ダボ穴開け完了。   フロントパネルのフレームが完成。  次は天板。 角の処理はいつものように45度の留め加工。 スライド丸ノコで切って、ベルトディスクサンダーで微調整。  天板は従来通りボール盤でダボ穴を開けてみました。   サイズが小さいので目立ったズレは出ませんでした。  底板はビス止めで作ります。  980円のケースファンを底板に設置して、下から排気します。   側壁は裏からビス止め。 右側にはマザーボードを固定します。  左側はSSDとHDDを差し込むポケットを設けます。  1月21日。 前面パネル、側壁、天板はランダムオービットサンダーでサンディングします。   前面パネルはトリマーテーブルでトリミング。   ビットは片ギンナン3.2Rを使用。  続いて天板と底板。 こちらは直線ガイドを装着します。ビットはクラッシック4.8R。   トリミング完了。  底板にクーリングファンを取付。  側壁の背面側6箇所に鬼目ナットを埋め込み。   背面パネルは4mmのシナ合板。  鬼目ナットの施工箇所にキャップボルトをねじ込んで側壁と背面パネルを結合。   底面にも鬼目ナット。    底板を固定。  前面には2箇所に鬼目ナットを施工。   前面もキャップボルトで固定。  M4のキャップボルトは失敗でした。(^^; 小さすぎて手で締められないため「工具無しでも分解できるように」という目論見は大ハズレ(ToT)  それでもまあ、脚を残して概ね完成です。  木製PCケースの製作-その2へ

|